吴秀艳是辽宁嫁来的,全家每年要回两次丹东老家。丈夫李玉波年年和她一起折腾来回近两千公里的归家路,从无怨言,小孙女只当是祖父母感情好,后来才发现似乎李玉波是真的把丹东当作老家。再后来,2019年,孙女中考结束后去北京旅游,借住在李玉波的堂哥李玉成家中,才知道家里不止在东北有亲戚,李玉波的叔父李贵泽已在北京扎根多年。

吴秀艳是辽宁人,可为何李玉波也将丹东视为老家?明明是亲兄弟,为何李福泽在黑龙江的一个名不见经传的小镇过完一生,李贵泽一支却能延续在寸土寸金的北京?据说李玉波幼时一家子是在辽宁的,那么,为什么这一家辽宁人要么北上要么进京,都离开了生养自己的故乡?又是什么原因让这两兄弟选择了不同的方向,造就如今两家人不同的境遇?兄弟两人和他们的儿女在经济状况和政治地位大不相同的两地,面对1949年后的诸多事件,又在历史的舞台上有过怎样的体验,时至今日,还保有哪些记忆?

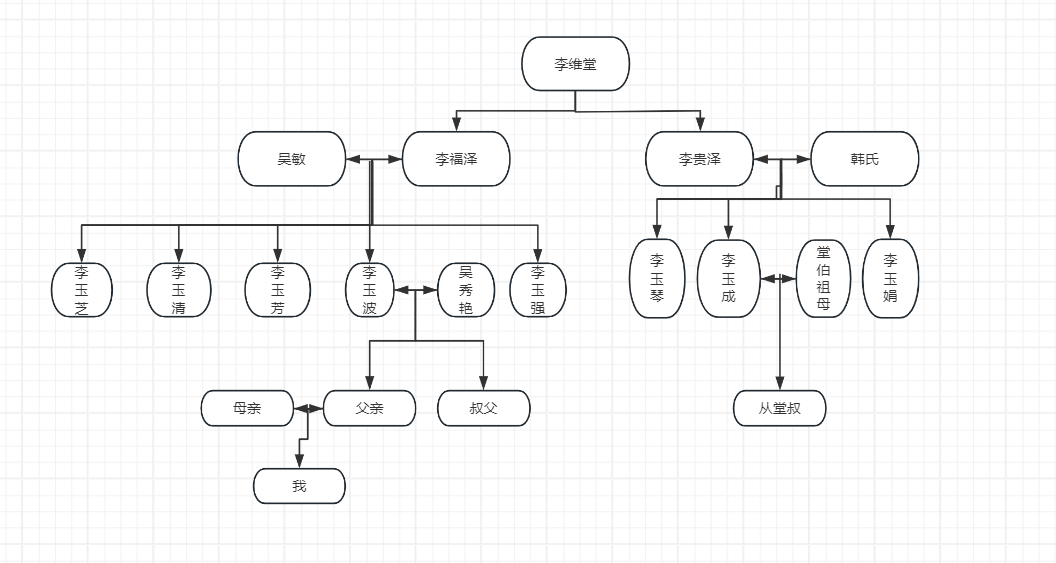

家庭谱系图

解放、“土改”与分流

1945年10月,肖华带领6万多解放军部队到丹东东沟,那时候叫“南满”军队后来叫“三纵”。46年东沟就开始“土改”,这时候爷爷和一些伙伴帮助解放军住宿和运送粮食,后来就直接参军,参加了解放本溪和守卫本溪,解放鞍山和大石桥等辽沈战役的一些战斗。

以上是贵泽的孙子所写的资料,足见故事要从建国前的1945年说起。肖华即萧华,丹东东沟即如今以草莓闻名的东港市,当年还是安东市安东县。全军各部队统一改称“中国人民解放军”是在1948年11月1日中央军委发布通令之后,此处出现或许是当年安东地区也有“辽东解放军”这种类似“山东解放军”“广东人民抗日解放军”的称谓,或可能是后人回忆之故。

“土改”时期,李家的大家长还是福泽和贵泽的父亲李维堂,李维堂曾经是地主刘金子家的长工,妻子的娘家杨氏是有名的“要饭家”,常去别家办红白喜事的场合乞讨。工作组给家里划成分时,因贵泽已经参军给了点照顾,评了个“中农”。彼时家里有一牛一驴两头牲畜,地有两三亩。

“当年要是没有那头驴没准就评不上中农了,搞不好就是贫农。”然而这头决定了一家人成分的驴,是刘金子被打倒后分到家里的,并非李家自己置办的财产。问及刘金子被打倒的时间,玉波已经记不清了,“大概四八、四九年吧,也都是我父亲他们说的。”

这样看来似乎是“时候没赶对”,而福泽妻子的娘家吴氏的成分划分则颇有些戏剧性,“也是中农,但当时说老吴家是贫农都出了名的。”这是玉波的回忆。出了名的贫农怎么就成了中农呢?原因竟在于吴氏的兄弟的一句话。“当时穷啊,说解放了不当贫农,贫农不好听,就要了个中农。”秀艳说。

“就一句话?”

“就他一句话。”

“一句话”竟有如此之大的威力,说要什么成分就要什么成分?“刚解放,也没啥固定标准,就一村的人相互掺和,差不多就给了。”这是玉波给出的解答。

相比之下,贵泽妻子的娘家韩氏就没那么走运了,韩氏被评为富农,而且是“恶霸富农”,因为家里用过长短工。

福泽和贵泽这两兄弟未来的分流正是从此时开始,贵泽在1946年参军,而福泽留在家乡务农。

福泽曾在1940年前后被日本兵抓到牡丹江,主要是给日本兵做饭,待了不到一年,就找到了机会联合几个被抓走的同乡逃跑了,一路上牛车也坐过,马车也坐过,当然也靠双腿,大路也走过,小路也走过。在高铁动车如此发达的今天,很难想象他是怎样走过近八百公里的路回到安东。他怀着怎样的心情呢?一旦被日本兵发现,被抓回去,等着他的恐怕只有一个死。他是更害怕被抓回去,还是更期待回到故乡?当他回到家发现妻子已经怀孕,他惊喜吗?他有劫后余生之感吗?后来萧华带着部队来到安东,他不去参军,是否也有这段经历的影响存在?他是不是害怕打仗,是不是舍不得妻女呢?

遗憾的是,福泽已经在2019年去世,他活到了99岁,老了之后耳朵渐渐聋了,但临去世时脑子还很清醒。他老去后大部分时间都住在他的大儿子,也就是我的祖父李玉波的家里,可惜那时我太年少,从没想过他有过这些经历,当然也从未问过他,他是否有过我猜想的那些感受,自然也无从得知了。

我能得知的,就是他在牡丹江学了一些日本话,逃回安东后留在家乡务农,后来又自己学会了木工活,就这么做了一辈子木匠,直到他无力再做。

1948年底四野号称百万大军进关,爷爷当时是班长,那时候奶奶已经生了大姑,爷爷没回家去看就随部队进关了。年底部队到了蓟县修整,爷爷走得脚上都是水泡,这时候部队需要筹集粮食等资源,在蓟县成立了指挥部,爷爷因为有点文化被调到指挥部参加军需物资保障工作。

新中国成立不久,抗美援朝开始,因为爷爷是丹东东沟人,又会说一些朝鲜话,部队安排爷爷第一批进入朝鲜,在志愿军司令部当司务长,负责司令部人员的伙食和分发国内运送过去的物资分配,志愿军首长很喜欢吃他做的饭。

1953年朝鲜停战后,爷爷在1954年回国探家,回家不到一个月又服从安排和一些志愿军回到朝鲜帮助建设,1957年调到总后方勤务部(应该是因为和洪学智熟悉),1959年彭德怀元帅被批判,洪学智也下台,志愿军司令部的人多少都受到牵连,1961年爷爷是997仓库副主任。

贵泽的经历似乎更“波澜壮阔”一些,然而问及细节,玉成却只能想起贵泽在蓟县走得脚上都是水泡的事情了。“这些事他为什么不和我们说呢,主要是不敢讲,后来有彭德怀冤案了,怕再被牵连,都不敢说。”

关于抗美援朝,两兄弟也有着不同的经历(这些经历来自于我的祖父、堂伯祖父的回忆)。当年的安东是抗美援朝战争“后方的前线”,常常有志愿军的飞机起飞后丢下的副油箱落在房屋附近,当时的老百姓会去捡油点油灯,维堂、福泽都曾是其中一员。贵泽则是第一批进朝鲜的人之一,据说和范子瑜、洪学智都比较熟悉。志愿军并非1953年停战后就回国,一方面是协助朝鲜重建,另一方面,则是对战火再起的防备。“五三年停战协定是签了,但万一再打起来呢。”据玉成回忆,1956年他一岁时,随着韩氏一起去朝鲜探亲,同去的还有许多志愿军家属。

“挺多人都去,具体我肯定想不起来,我才多大点那时候,都我妈说的。”

战火纷飞的动荡岁月告一段落,但时代的风云尚未终结,对于下一个十年,祖辈们记忆深刻的是儿时的他们作为亲历者的。

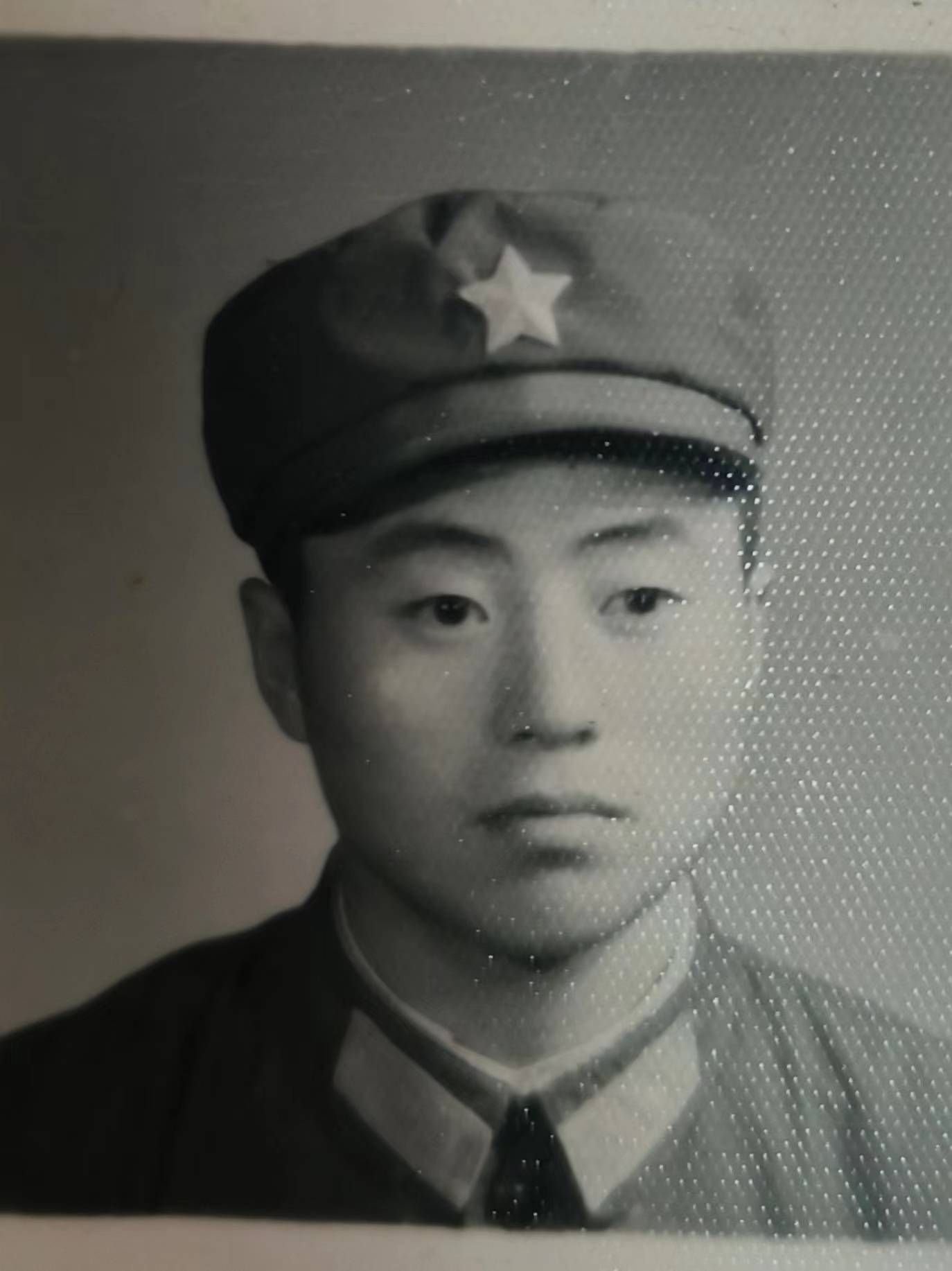

贵泽在部队的留影

座钟、土豆丝与蒿子草垛

玉成和玉波都是1955年生人,比起父辈的坎坷经历或是军旅生涯,他们更熟悉的是幼时的挨饿记忆。忆起那段时光,他们几乎不使用“大跃进”这个词,而是代之以“吃食堂的时候”“人民公社那会儿”这类表述。

先离开辽宁的是贵泽一家,1957年他从朝鲜回来后,就已经在北京任职,家属则留在辽宁。到1958年,在人民公社大食堂已经吃不饱了,韩氏就把家里的东西都卖掉,带着她的三个孩子——玉琴、玉成和玉娟,去往北京投奔叔曾祖父。在玉成的回忆里,当时老家的东西一共卖了三百块钱,他的姐姐玉琴抱着一个1955年买的座钟,韩氏带着他,抱着他刚出生的妹妹玉娟,带着馒头咸菜坐上了去往北京的火车。“我妈当时蒸了一袋子馒头,都带着在路上吃。”到达北京后,他们雇了一辆人力车,到复兴路去找当时在一总队的贵泽,找了两天,真的被他们找到了,从此,一家人定居在北京。后来贵泽也有因工作调动而去往别地的时候,但他的家人们都没有再离开北京了。

问及是否依然挨饿,玉成给出的答案是看照片一家人都极瘦,“跟骷髅似的”,但不怎么挨饿了,一则毕竟在京城,工资高一些,不少东西都能买到;二则在部队大院,能分到土豆、红薯,特别紧张的时候还会有战士到内蒙割黄杨,再不好吃总归是不挨饿的,比在辽宁的时候好多了。

而留在辽宁的福泽一家依然在忍饥挨饿,他当时在生产队干活,生产队会给上夜班的人发伙食(用生石灰泡水,把苞米胡子、豆秸发酵泡烂,再用磨子磨碎,然后兑上蒸熟捣碎的胡萝卜和苞米面,糊成饼子,这样的做法能节省苞米面),他把这些吃的带回家给他的孩子们吃,玉波表示,后来他们吃苞米面吃得“够够的”,然而这种如今看来不堪下咽的东西,放在当年也是难得的粮食,“再难吃也是能吃的,你不上夜班都没有”。

1960年,福泽的妻子吴敏还在上山挖野菜做菜团子以求为一家人果腹。同年,长女玉芝结婚,夫家王氏是富农,当时“土改”余波依然悠长,王家作为富农,既挨饿又挨斗,不堪其扰,投奔了在黑龙江的亲戚,玉芝也一同到了黑龙江。1962年,她生下第一个孩子,吴敏带着玉波和小儿子玉强去黑龙江看望,坐了两天两夜的火车。在三棵树换车的时候,给两个孩子买淋了酱油的土豆丝炒辣椒吃,吃的时候要偷偷的,背着人,否则就会被抢。“都饿,哪管你是不是小孩。”

夜里到了黑龙江,母子三人没能找到大姑奶家,只发现一间小院,院子里有一盘磨,几个人在磨边上露天睡了一夜,第二天才发现已经走到了玉芝家的房后。当时房子的房檐很低,进门还需要低头。

这次探亲之行的最大收获是一家人发现了一个能吃饱饭的地方——亚布力镇,吴敏回到安东后,一家人就动身迁往亚布力。

1963年,福泽加入了亚布力当地的生产队,家里分到了七麻袋的谷子,顿顿都可以吃小米饭,不用再啃苞米面了,时隔六十一年,玉波说起这件事时语气中还有些毫不遮掩的喜悦。在安东县烧火只能用茅草,刚来到亚布力时,一家人初来乍到,不敢用木头,但能割到门前一人高的蒿子,在院子里堆得高高的。后来林场的王场长找到福泽,说可以用林场的破木头烧火,院里的大草垛就被丢进了大河,顺着河水飘走了。

离开辽宁到了迁入地先做一段时间“盲流”,只在生产队赚工分,不享受当地的待遇,尽管如此,生活水平也比在安东县的时候高多了。至于户口是什么时候落进当地,玉波并不知道,因为当时是小孩子,不会去过问这些“大人的事情”,而玉成的户口,据我2019年所知,那时仍未落进北京。

一家人历经迁转,从挨饿的境况中抽身而出,历史的主角渐渐变成玉波和玉成这一代人,他们长到学龄,然而没多久,又开始经历下一个动荡的十年。

“文革”、结婚和参军退伍

玉成在1962年上小学,玉波要更晚些,是在1964年年末才上了小学,到1966年“文化大革命”时,两个人才念到三四年级。玉波在1966年当上了红卫兵(也可能是红小兵,他已经记不清了),因为年纪小,只是负责到学校接收毛主席最高指示,阅读政治材料,不论几点,都要听到警报就到学校去集会,家家都有广播时时开着,不能关。玉成则没有这样的记忆,但却记得在部队大院时被组织去看批斗大会,当时一有批斗会,大院就会组织院里的人去参观,他当年参加过对彭德怀、罗瑞卿、原北京市市长彭真,原北京市市委书记刘仁的批斗会,论及细节,却没有明确的记忆了。

玉波则是对学校里被批斗的两个老师很有印象,一位是他的语文老师李立玲,李老师是个很有才的人,“文革”前给牡丹江报社投稿,但到了“文革”时期,李老师挨了造反派(主要是高年级学生,是红卫兵的领头)的打,后来还长了鼠疮;另一位则是高年级的语文老师满岫云,满老师是位女老师,挨打倒是挨得少了些,但是造反派为了羞辱她,给她剃了鬼头。两位老师在学校里总是挨斗,被游街,戴高帽,挂牌子,挨打都没能躲过,当时的挨打不叫挨打,叫“武斗”,幸而在“文革”后期两位老师都被平反,过得还不错。

对“文革”参与最深的,则是玉成的长姐——玉琴,她那时二十岁上下,当了红卫兵,跟随组织到韶山、延安、井冈山这些地方学习革命精神,又到落后地区去发动群众,1966年,毛主席接见红卫兵时,玉琴也在其中。

“文革”期间贵泽一家人的合照

“文革”十年,并没有给祖辈们带来深切的伤痕,却给秀艳留下了一生无法抚平的遗憾。彼时女生虽然可以上学,但东沟县依然有很多女孩子长到十几岁就辍学回家,照顾弟妹,帮父母料理家务,秀艳读了几年书,到“文革”时,学校里不安稳,班里的女孩子一个一个或辍学或转学,到最后班里就剩下她和她那位姓毕的朋友,再后来,这位毕同学也转学了,没过几天,秀艳就因为孤单、“没有伴儿”以及照顾小妹等种种原因,也辍学回家了,此后几十年,她也没能再回到学校。“我这辈子念书是被‘文化大革命’耽误了”让她抱憾终身,“好好念书别像妈(奶奶)一样没文化”也成了她常常拿来叮嘱儿孙的一句话。

秀艳十七岁时的照片

1973年春,玉波中学毕业,务农半年后参军,他至今右手无名指不能正常屈伸,这个旧伤就是在部队留下的。到1977年,福泽的三个女儿都已经结婚,玉强在南方养蜂,妻子吴敏1971年因病去世,福泽上了年纪,无人照拂,玉波只好退伍,战友并不希望他走,祖父亦不愿,但家境如此,别无选择。同年冬,玉波和秀艳结婚了,过了段时间,他们的第一个儿子,也就是我的父亲出生。

玉成也在部队待过一段时间,他参军比玉波要早些,是在1970年,一开始在福建,后来又调到山西,1971年又调往内蒙西林喀勒盟,接着调回山西,在部队当战士,直到1975年复员退伍后被分配了工作,在工厂里上班,当时已经有了“把国民经济搞上去”的口号。1980年,他结了婚,次年有了孩子,也就是我的从堂叔。

“文革”在1976年走到终点,中国在1978年展开一卷新篇,而李家的历史上,也正是在这段时间,出现了新一代人。

玉波在部队时的留影

逐风

这是我的祖辈记忆中的三十余年。

从曾祖父那一辈开始,他们兄弟两个不同的选择决定了他们自己和我们这些后人的不同人生,但不论走到哪里,一家人都还是时代中的小人物。战火纷飞的岁月里,他们是捡油点灯的老百姓,是给志愿军做饭的炊事员;忍饥挨饿的时光里,他们上山挖野菜,他们为了一口如今看来不可下咽的食物上夜班,他们为了不再挨饿选择背井离乡,进京的进京,北上的北上,时代的风吹开了原本黏在一起的一家人;“文革”十年的动荡里,他们分隔两地,他们看过地区不同形式类似的运动,他们也有人因此错过了人生中的求学机会,他们各自参军,又各自退伍,各自成家。他们有各自的经历,可每个人的命运都是随着历史的变迁在迁转,没有人跳出自己的时代,他们都经受着上一个时代的风吹雨打。

如今回忆起那段时光,他们已经可以笑着讲出当时的辛苦,只是不免在词句之间流露出遗憾与感慨。有些历史上的“大事件”或是“人生大事”,譬如“文革”,譬如军旅生涯,他们提的不多,似乎这段经历已经褪色;然而对于儿时的一些细节,譬如三棵树车站的那份土豆丝炒辣椒,又譬如那个1955年的从丹东抱到北京的座钟,他们却能娓娓道来,似乎那只是昨天。

上个时代的风把一家人从辽宁吹开,而在新的四十余年,我的祖父祖母又随着退伍后安家在大连的父亲回到辽宁,而家人们也借着现代的新科技联系在一起,千里之隔也罢,再不会“鸿雁传书谢不能”。新时代的风又将老一辈人吹到一起,我的父母、我,我们两代人又在这个时代的风里飘荡,继续书写家族的历史。

而那段岁月悠悠流去,就像六十一年前,家门前那高高的,顺着河水漂去的草垛。

还没有评论,来说两句吧...