城市需要音乐润色它的日常,音乐也需要一座城市成为盛放它的器皿。

4月9日落幕的第40届上海之春国际音乐节,如万花筒般拼接出沪上音乐的斑斓版图。从节目单上琳琅满目的演出,即可见得上海之春所涉及的音乐光谱的广泛与多元。据报道,音乐节期间,上海各大音乐机构共举办56台主体演出,其中包括50台音乐演出、6台舞蹈演出。此外,还有13项专项主题活动,包括5项节中节、3项征集活动、5项教育成果展示及展演。

这份包容了主旋律音乐、中国民族音乐、西方古典音乐、当代音乐及新人新作的长节目单,昭示出上海所以能成为一个特殊文化场域的原因。

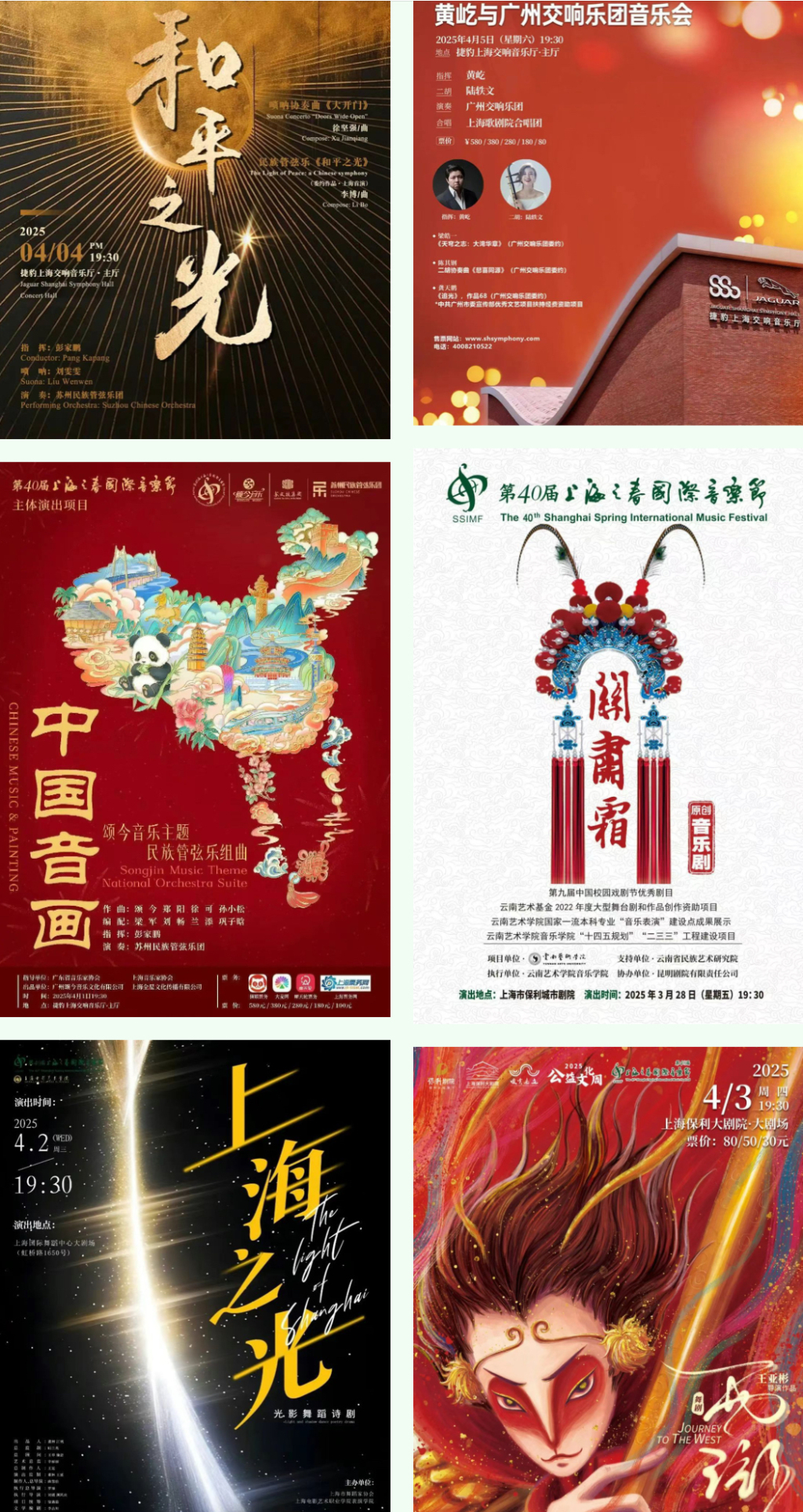

部分演出海报

听一场音乐会,并不会让人出世脱俗,高雅到离地。上海之春意欲让音乐成为寻常,乃至日常的体验,成为一个开放而非封闭的文化场域。这就是为何,在国内外大师的展演外,整个音乐节会为新人新作留出那么多舞台。同样,这也是为何,在全新推出的“春之琴韵·爱乐之都——上海之春国际提琴文化周”系列活动中,静安区张园、普陀区环球港、浦东新区正大广场等特色商圈及上海71路、20路公交沿线等公共区域,也变成了一个个敞开的舞台。一场场提琴音乐会、提琴快闪秀、提琴名家大师沙龙、古今提琴文化特展在这里开展。诚如钢琴大师格伦·古尔德在职业生涯的中后期,出人意料地从舞台隐退,转向录音室,以求用最新的声音技术,打破古典乐与大众之间的藩篱,上海之春同样希望让音乐真正渗入城市生活的毛细血管之中。

虽然现场演出终究是一次性的体验,人们只能在回忆中不断地品咂一场完美的演出,即使有录像录音,也无法还原音乐厅里那让人安心的黑暗,无法复现听众在那一瞬间的专注与痴迷。音乐如水墨般在记忆的尺幅之上洇开,逐渐变成一个神话,一个奇迹,而上海之春想要做的,是让音乐变成上海这座城市每日的奇迹。

部分演出海报

阅读一条上海街道的最佳方式并非用看,而是用听。去除一切视觉元素,我们渐渐沉入黑暗之中,那些最细微的声音,我们都可以听到:车声、脚步声、电车滑过轨道的声音,甚或路灯在令它周身疼痛的照明中呻吟的声音。难怪乔伊斯要在《尤利西斯》中,专辟一章讲都柏林的声音。在城市之中,我们的耳膜日日被磨损,直到习惯了那如节拍器一般千篇一律的噪音。

音乐之于城市的重要性正在于此。在大处着眼,它可以和文学、电影一样,成为城市文化的一张名片,譬如以“音乐之都”闻名的维也纳、混杂多元音乐风格的古巴首都哈瓦那以及作为新晋艺人和音乐家集散地的墨尔本等,从小处着手,它亦是市民生活不可或缺的一部分。他们不必成为音乐方面的老饕或行家,只需用自己的生命去与这些乐音共振,去倾听那从心灵之井中汲出的无尽回响。

还没有评论,来说两句吧...